西洋に伝わる冬の風物詩に、フルーツポマンダーがあります。

西洋に伝わる冬の風物詩に、フルーツポマンダーがあります。フルーツポマンダーは、フルーツとクローブ、シナモンなどのスパイスによってつくられる香りの魔除け。

自然乾燥させて仕上げるため、空気が乾燥して寒くなる10月頃から作るのがベストです。

そこで今日は、クリスマスの飾り付けに最適な、フルーツポマンダーの作り方をご紹介します。

ポマンダーの歴史

ポマンダーはもともと中世ヨーロッパの貴族たちが持ち歩く、金や銅でできた丸い飾りでした。

ポマンダーはもともと中世ヨーロッパの貴族たちが持ち歩く、金や銅でできた丸い飾りでした。ハーブやスパイスを中に詰め、その香りを魔除けとして、持ち歩いていたといわれます。

ハーブやスパイスは、抗菌作用を持つものや、免疫力を高めるものも多くあるので、病気を防ぐ意味合いがあったのでしょう。

やがて、庶民に広がる中で、果物を使って作る形に変化していったものが、フルーツポマンダーです。

くせになるポマンダーづくり

作り方は簡単で、オレンジなどの果物に、クローブをびっしりと刺していき、シナモンパウダーをまぶして、乾燥させるだけです。

作り方は簡単で、オレンジなどの果物に、クローブをびっしりと刺していき、シナモンパウダーをまぶして、乾燥させるだけです。本来傷んでカビてしまうはずのオレンジが、クローブの抗菌力で、腐らずに乾燥していく様子からは、ハーブのチカラを感じ取ることができます。

クローブはちょうど釘のような形をしているため、すんなりと刺すことができ、少しクセになる感触と楽しさがあります。

クローブはちょうど釘のような形をしているため、すんなりと刺すことができ、少しクセになる感触と楽しさがあります。また、刺す度に、オレンジとクローブの香りが広がっていき、あたたかく幸せな気持ちにさせてくれるので、お友達やご家族と一緒に行う、クリスマス準備のイベントとしてもおすすめです。

早速、つくってみましょう!

【材料】

【材料】・オレンジ(お好きな柑橘でOK)

・クローブ(ホールのもの)

・シナモンパウダー

【道具】

・マスキングテープ

・竹串

・ビニール袋

・リボン、飾り

① オレンジにマスキングテープで十字をつくり、リボンをまくスペースをつくります。

② マスキングテープ以外の部分に、竹串で穴をあけながらクローブを刺します。

② マスキングテープ以外の部分に、竹串で穴をあけながらクローブを刺します。この時、しっかり皮の内部までクローブが届くように、しっかりと刺すのがポイントです。

③ クローブを刺しきったら、マスキングテープをはがし、ビニール袋の中でシナモンパウダーをよくまぶします。

③ クローブを刺しきったら、マスキングテープをはがし、ビニール袋の中でシナモンパウダーをよくまぶします。

④ 2~3週間ほど風通しのよい場所で乾燥させたら、リボンを巻き、飾りをつけて出来上がりです。

④ 2~3週間ほど風通しのよい場所で乾燥させたら、リボンを巻き、飾りをつけて出来上がりです。

クリスマスの飾りつけや健やかに1年を終えるお守りに、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

クリスマスの飾りつけや健やかに1年を終えるお守りに、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

>> ハーブのはたらき研究プロジェクト「クローブの抗菌力を検証~フルーツポマンダーができるまで」

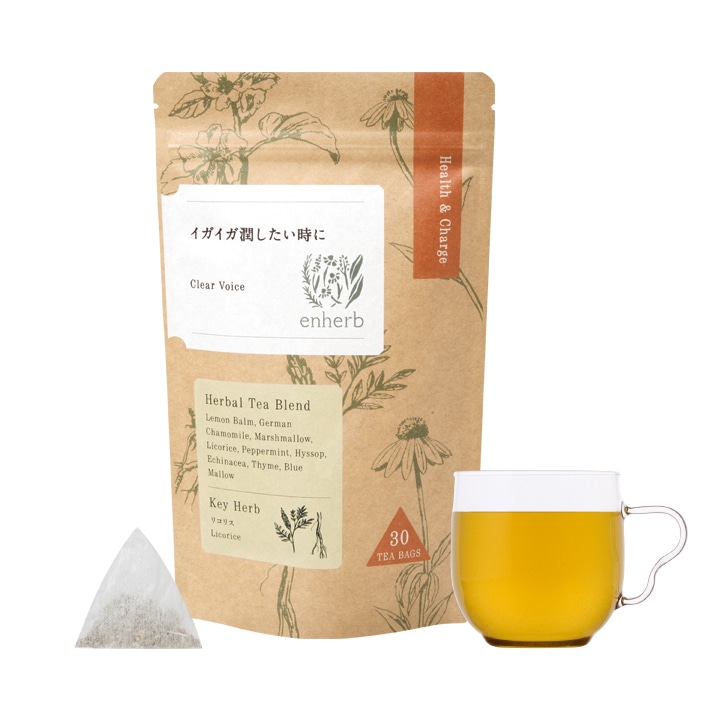

今や年間を通して私たちを悩ませる不快なムズムズ、ショボショボ。

今や年間を通して私たちを悩ませる不快なムズムズ、ショボショボ。 秋に飛ぶのは、背の低い植物が主です。

秋に飛ぶのは、背の低い植物が主です。

![[WEB限定]すーっと爽快 花通信シトラス茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/134/goods/4412481-11_a492c6b15f2c4b5593eab18b0fed30c2.jpg)

運動時の水分補給を、水やスポーツドリンクではなくハーブティーにしてみましょう。

運動時の水分補給を、水やスポーツドリンクではなくハーブティーにしてみましょう。 また、アルゼンチンやブラジルなど、南米のサッカー強豪国では、〈飲むサラダ〉とも表現されるマテ茶が日常的に愛飲されており、これが強健な体力の秘密なのではないかと言われています。

また、アルゼンチンやブラジルなど、南米のサッカー強豪国では、〈飲むサラダ〉とも表現されるマテ茶が日常的に愛飲されており、これが強健な体力の秘密なのではないかと言われています。

あとひと息、という時にチカラをくれるのがハーブの香り。

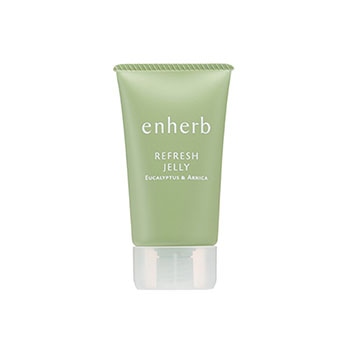

あとひと息、という時にチカラをくれるのがハーブの香り。 運動後の疲労を残さないよう、その日のうちにアロマトリートメントを。

運動後の疲労を残さないよう、その日のうちにアロマトリートメントを。

リラックスや癒しのイメージが強いアロマですが、香りの種類や使い方次第で、さまざまな効果が期待できるのをご存知でしょうか。

リラックスや癒しのイメージが強いアロマですが、香りの種類や使い方次第で、さまざまな効果が期待できるのをご存知でしょうか。 清涼感のある香りは、やる気を高めたい時や運動後のクールダウンにおすすめです。

清涼感のある香りは、やる気を高めたい時や運動後のクールダウンにおすすめです。

マッサージオイルに精油を加えて。

マッサージオイルに精油を加えて。 明るく爽やかな香りは、活力を与えてくれるので、運動前に嗅ぐのが◎

明るく爽やかな香りは、活力を与えてくれるので、運動前に嗅ぐのが◎

カラッとした秋晴れが続き、外出や運動が心地よい季節ですね。

カラッとした秋晴れが続き、外出や運動が心地よい季節ですね。 マルベリーは、蚕(カイコ)の飼料として知られる桑の葉のこと。

マルベリーは、蚕(カイコ)の飼料として知られる桑の葉のこと。 桑は2~3世紀頃に蚕とともに中国から日本へ伝わったとされ、明治から昭和初期にかけて養蚕業が日本の重要な産業として発展しました。

桑は2~3世紀頃に蚕とともに中国から日本へ伝わったとされ、明治から昭和初期にかけて養蚕業が日本の重要な産業として発展しました。 桑の葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、日々の健康を支える栄養素が含まれています。

桑の葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、日々の健康を支える栄養素が含まれています。![[限定]賢く よくばる私の林檎とシナモン茶(茶葉 / 50g(約11杯分))](/img/simpleblog/79/goods/4412336-11_5fef34062eb14fe2a6b2a7aba89e8155.jpg)

鮮やかなブルーから淡いピンクへ……

鮮やかなブルーから淡いピンクへ…… ブルーマロウは、ヨーロッパ原産のアオイ科ゼニアオイ属の多年草。

ブルーマロウは、ヨーロッパ原産のアオイ科ゼニアオイ属の多年草。 まずは、ブルーマロウティーの基本的な楽しみ方をご紹介します。

まずは、ブルーマロウティーの基本的な楽しみ方をご紹介します。

青紫色の花びらをお湯に浸してハーブティーにすると、目にも鮮やかなブルーのティーができあがります。

青紫色の花びらをお湯に浸してハーブティーにすると、目にも鮮やかなブルーのティーができあがります。 レモンを加えると、やさしいピンク色に。

レモンを加えると、やさしいピンク色に。 水出ししたブルーマロウで氷を作っておくと、急な来客時にとっても便利です。

水出ししたブルーマロウで氷を作っておくと、急な来客時にとっても便利です。![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(茶葉 / 50g(約16杯分))](/img/simpleblog/22/goods/4412331-11_ae2ac6e48ac249eea87031c161949c8f.jpg)

残暑が続くこの時期は、夏の疲れがじわじわと表面化しやすく、体調や肌のコンディションが不安定になりがちです。

残暑が続くこの時期は、夏の疲れがじわじわと表面化しやすく、体調や肌のコンディションが不安定になりがちです。 季節の変わり目に感じやすい「重だるさ」や「すっきりしない感覚」に寄り添ってくれるハーブ。

季節の変わり目に感じやすい「重だるさ」や「すっきりしない感覚」に寄り添ってくれるハーブ。 鉄分やミネラルなど栄養素を豊富に含み、春先のムズムズ、グズグズなどの不調緩和にも役立つハーブ。

鉄分やミネラルなど栄養素を豊富に含み、春先のムズムズ、グズグズなどの不調緩和にも役立つハーブ。 種子に含まれる成分「シリマリン」が、外食が多い方や味の濃い食事が続きがちな方、お酒が好きな方をいたわってくれるお守りハーブ。

種子に含まれる成分「シリマリン」が、外食が多い方や味の濃い食事が続きがちな方、お酒が好きな方をいたわってくれるお守りハーブ。 それぞれ単独でも美味しく飲めるハーブですが、上から大匙《2:2:1》の割合でブレンドすると、すっきり軽やかサポートのハーブティーが完成します!

それぞれ単独でも美味しく飲めるハーブですが、上から大匙《2:2:1》の割合でブレンドすると、すっきり軽やかサポートのハーブティーが完成します!![[WEB限定]理想に向かうアタシ(茶葉50g / (約11杯分))](/img/simpleblog/269/goods/4412229-11_edb2f66a9ac1442cb20261907e22e593.jpg)

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。

日中は蒸し暑さを感じますが、夕方以降には時折爽やかな風が感じられるようになりました。 残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。

残暑の不快感や気だるさのケアには、フレッシュで快活なレモンの香りがおすすめです。 芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

芳香浴でも、柑橘系のベルガモットや、柑橘系と相性のよいクラリセージの精油がおすすめです。

またクラリセージの香りは、女性の不順なリズムを整えたり、年齢を重ねた女性のアンバランスなココロとカラダのケアも得意とします。

またクラリセージの香りは、女性の不順なリズムを整えたり、年齢を重ねた女性のアンバランスなココロとカラダのケアも得意とします。 ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

ハーブティーやアロマを取り入れることで、リラックスしてゆったりと過ごす時間をつくりながら、心身共に冴えた軽やかな状態で、秋への移り変わりを楽しみましょう。

![[限定]夕暮れからのやすらぎレモンバーベナ茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/132/goods/4412332-11_6dc7d589103140a496fbee9fe55104c3.jpg)

_sub08_350.jpg)

9月とはいえ残暑厳しく、初秋より晩夏の響きがしっくりきますよね。

9月とはいえ残暑厳しく、初秋より晩夏の響きがしっくりきますよね。 紫色の大きな頭花をつけるミルクシスル。

紫色の大きな頭花をつけるミルクシスル。 葉には光沢とトゲがあり、乳白色の葉脈が特徴です。

葉には光沢とトゲがあり、乳白色の葉脈が特徴です。 ヨーロッパでは、二千年以上前から薬草として用いられてきた歴史があり、中世の著名なハーバリストであるジェラードやカルペパーなどの書物の中でも、その清浄・保護・再生などのチカラが高く評価されているハーブです。

ヨーロッパでは、二千年以上前から薬草として用いられてきた歴史があり、中世の著名なハーバリストであるジェラードやカルペパーなどの書物の中でも、その清浄・保護・再生などのチカラが高く評価されているハーブです。

〈聖なるアザミ〉ミルクシスルは、日々の穢れを清らかなものに変え、明るく活き活きとあるために欠かせない、肝要なチカラを授けてくれるでしょう。

〈聖なるアザミ〉ミルクシスルは、日々の穢れを清らかなものに変え、明るく活き活きとあるために欠かせない、肝要なチカラを授けてくれるでしょう。

8月27日(水)にJR吉祥寺駅直結とアクセス抜群な「アトレ吉祥寺」本館地下1階に、enherb アトレ吉祥寺店がオープンしました。

8月27日(水)にJR吉祥寺駅直結とアクセス抜群な「アトレ吉祥寺」本館地下1階に、enherb アトレ吉祥寺店がオープンしました。

エンハーブ史上最大規模の売り場を誇る当店では、お客さまご自身でさまざまなハーブティーを試飲いただける大型ブースを設置し、これまで以上にハーブを通した豊かな体験をお楽しみいただけます。

エンハーブ史上最大規模の売り場を誇る当店では、お客さまご自身でさまざまなハーブティーを試飲いただける大型ブースを設置し、これまで以上にハーブを通した豊かな体験をお楽しみいただけます。

中央のブースには、量り売りの茶葉とティーバッグがずらり!

中央のブースには、量り売りの茶葉とティーバッグがずらり!  シングルハーブティー全種は、お手に取ってご覧いただけます。

シングルハーブティー全種は、お手に取ってご覧いただけます。 試飲ブースに加えて、店内のあちこちでハーブティーとの新しい出会いが待っています。

試飲ブースに加えて、店内のあちこちでハーブティーとの新しい出会いが待っています。 お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 連日の猛暑で、ココロもカラダもお疲れ気味ではありませんか?

連日の猛暑で、ココロもカラダもお疲れ気味ではありませんか? さらに、良質な水分とミネラルを補給するなら、ハーブティーがぴったり。

さらに、良質な水分とミネラルを補給するなら、ハーブティーがぴったり。

詳しくは、メリーチョコレートの特集ページ「メリーズラボ」をぜひご覧ください!

詳しくは、メリーチョコレートの特集ページ「メリーズラボ」をぜひご覧ください!

![[限定]ハーブウォーターローディングボトル( 550ml / / オフホワイト)](/img/simpleblog/267/goods/1120735-01_65ae93eb973c4b9c88601f94e7d08c23.jpg)

暑さの最盛期は過ぎたかと思いきや、再び暑さのピークに。

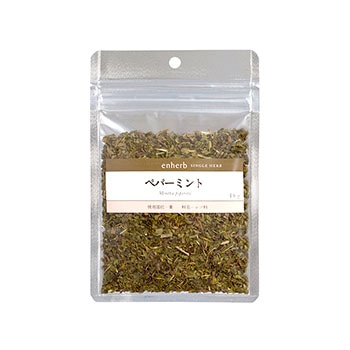

暑さの最盛期は過ぎたかと思いきや、再び暑さのピークに。 清涼感No.1ハーブといえば、なんといってもペパーミント!

清涼感No.1ハーブといえば、なんといってもペパーミント!  お湯で淹れたミントティーを冷やしてアイスハーブティーにしたり、ミントのシロップをサイダーで割ったりと、夏でも無理なく取り入れられる方法で、涼しさを感じながら楽しんでみてください。

お湯で淹れたミントティーを冷やしてアイスハーブティーにしたり、ミントのシロップをサイダーで割ったりと、夏でも無理なく取り入れられる方法で、涼しさを感じながら楽しんでみてください。

アロマテラピーでは、体感温度を下げるペパーミントの他、虫除け対策のエッセンシャルオイルがおすすめです。

アロマテラピーでは、体感温度を下げるペパーミントの他、虫除け対策のエッセンシャルオイルがおすすめです。![[限定]気分爽快!晴れやか前線 ライムレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/221/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)

![[WEB限定]天使のひらめき ライムカミツレ茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/221/goods/4412335-11_c229b9a6db904c8990a8c54ca44b0bee.jpg)

すでに厳しい暑さが続いていますが、9月~10月も平年より気温が高くなり、残暑が長引くそうです。

すでに厳しい暑さが続いていますが、9月~10月も平年より気温が高くなり、残暑が長引くそうです。 今でこそ冬の風物詩のような甘酒ですが、意外なことに以前は夏の風物詩として親しまれており、今でも俳句では夏の季語とされているそうです。

今でこそ冬の風物詩のような甘酒ですが、意外なことに以前は夏の風物詩として親しまれており、今でも俳句では夏の季語とされているそうです。

昔の人の知恵が詰まった甘酒は、最近では発酵ブームも手伝い、カラダによいということで人気が高まっています。

昔の人の知恵が詰まった甘酒は、最近では発酵ブームも手伝い、カラダによいということで人気が高まっています。

カモミールのアレンジには、いくつかやり方がありますが、おすすめなのはハーブチンキを使うやり方です。

カモミールのアレンジには、いくつかやり方がありますが、おすすめなのはハーブチンキを使うやり方です。 すぐに楽しみたい方は、濃い目にいれたカモミールティーを甘酒と同量で割るのがおすすめ。

すぐに楽しみたい方は、濃い目にいれたカモミールティーを甘酒と同量で割るのがおすすめ。

ハーブを使ったドリンクと言えばティーが定番ですが、お好みのジュースなどと混ぜれば、ひと味違った味わいを楽しめるだけでなく、美容にも元気にも役立てられます。

ハーブを使ったドリンクと言えばティーが定番ですが、お好みのジュースなどと混ぜれば、ひと味違った味わいを楽しめるだけでなく、美容にも元気にも役立てられます。 それではさっそく、ハーブドリンクのレシピとつくり方をご紹介しましょう。

それではさっそく、ハーブドリンクのレシピとつくり方をご紹介しましょう。 ハイビスカスの酸味とスペアミントの爽やかな香りがパイナップルの甘さをほどよく抑え、ちょっと大人の味わいをお楽しみいただけます。

ハイビスカスの酸味とスペアミントの爽やかな香りがパイナップルの甘さをほどよく抑え、ちょっと大人の味わいをお楽しみいただけます。 タイムの清々しい香りやライムのすっきりとした酸味は、暑い夏にぴったりの爽快さを演出してくれます。

タイムの清々しい香りやライムのすっきりとした酸味は、暑い夏にぴったりの爽快さを演出してくれます。 水出しに向いているハーブティーは、ルイボスやマテ、ダンディライオンルート、バードッグなどのローストされた状態のもの。

水出しに向いているハーブティーは、ルイボスやマテ、ダンディライオンルート、バードッグなどのローストされた状態のもの。 鮮やかなピンクの氷を浮かべれば、いつものドリンクが格段にオシャレに!

鮮やかなピンクの氷を浮かべれば、いつものドリンクが格段にオシャレに!

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。

眠りの重要性は言うまでもなく、最近では睡眠時間だけでなく睡眠の質に対しても、目が向けられてきました。 快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。

快適な睡眠時間を確保するためには、季節によって変化していく気候に合わせ、環境を整えていく必要があるでしょう。 快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも

快眠に欠かせないハーブは何種類かありますが、中でも 熱帯夜対策の場合は、アツアツのものを短時間で飲むと、むしろその温度で暑くなり、眠れなくなってしまいます。

熱帯夜対策の場合は、アツアツのものを短時間で飲むと、むしろその温度で暑くなり、眠れなくなってしまいます。 熱帯夜対策としては、アロマも向いています。

熱帯夜対策としては、アロマも向いています。 さらに、

さらに、

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。

カンカン照りの太陽と、モコモコ膨らんだ雲。 すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。

すーっと伸びる長い葉と、レモンのように甘く爽やかな香りが特徴のイネ科のハーブ。 茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

茎や葉の部分はハーブティーとして用いる他、世界3大スープの1つ、トムヤムクンに代表されるように、タイ料理やベトナム料理では、香辛料としても欠かせない存在です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。

そのフレッシュなシトラス系の香りは、暑さでダレがちなココロとカラダをシャキッと目覚めさせ、リフレッシュに最適です。 レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。

レモングラスはエッセンシャルオイルとしても人気が高く、力強い草の香りがココロに活力を与え、元気を回復してくれるといわれます。 また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。

また、虫除けの香りとしても知られ、ディフューザーなどで芳香浴を楽しむほか、ユーカリなどとブレンドして、手作りの虫除けスプレーなどにも使われています。

![[限定]気分爽快!晴れやか前線 ライムレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/125/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)

![[限定]自分をいたわる いよかんカモミールティー(ティーバッグ / 30包入)](/img/simpleblog/125/goods/4412237-11_ecadc190be704c0891e5ab9a12a87e83.jpg)

夏真っ盛りなこの頃、冷たいモノで暑さをしのぎたいですよね。

夏真っ盛りなこの頃、冷たいモノで暑さをしのぎたいですよね。

裏技として、ハーブティーの氷を作っておけば、アイスハーブティーが薄まることもありません。

裏技として、ハーブティーの氷を作っておけば、アイスハーブティーが薄まることもありません。 良質な水分補給が重要になってくるこれからの季節。

良質な水分補給が重要になってくるこれからの季節。

![[限定]気分爽快!晴れやか前線 ライムレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/225/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)

![[限定]夏に負けない シャキッと梅ハイビスカス茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/225/goods/4412235-11_ea36cce0bb2340f99902f49e73d80320.jpg)

![[WEB限定]天使のひと涼み 桃カミツレ茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/225/goods/4412238-11_ff98aec7868948289670fdfea4a09a04.png)

夏は暑さだけでなく、虫にも悩まされる季節。

夏は暑さだけでなく、虫にも悩まされる季節。 「自然の防虫剤」とも言われるシトロネラ。

「自然の防虫剤」とも言われるシトロネラ。 シトロネラの香りが苦手な方は、「蚊嫌草」(かれんそう)をお試しください。

シトロネラの香りが苦手な方は、「蚊嫌草」(かれんそう)をお試しください。 ヨーロッパでは窓辺などに植えて、虫除けにしているお宅もあるようです。

ヨーロッパでは窓辺などに植えて、虫除けにしているお宅もあるようです。 精油はそもそも、植物が受粉のために虫を呼び寄せたり、天敵を避けるために持っている〈香り〉という能力を、成分として取り出したもの。

精油はそもそも、植物が受粉のために虫を呼び寄せたり、天敵を避けるために持っている〈香り〉という能力を、成分として取り出したもの。

夏になるとより飲みたくなる真っ赤なハイビスカスティー。

夏になるとより飲みたくなる真っ赤なハイビスカスティー。 ハイビスカスと聞くと、南国調の赤い花を思い浮かべますが、実はその多くは、観賞用に改良された種。

ハイビスカスと聞くと、南国調の赤い花を思い浮かべますが、実はその多くは、観賞用に改良された種。 古代エジプトの時代から、健康のために食されてきた歴史をもつハイビスカス。

古代エジプトの時代から、健康のために食されてきた歴史をもつハイビスカス。 かつて世界の頂点に君臨した伝説的なマラソン選手が、スポーツドリンクの代わりにハイビスカスティーを愛飲していたという興味深い逸話があります。

かつて世界の頂点に君臨した伝説的なマラソン選手が、スポーツドリンクの代わりにハイビスカスティーを愛飲していたという興味深い逸話があります。![[限定]夏に負けない シャキッと梅ハイビスカス茶(茶葉50g / (約12杯分))](/img/simpleblog/262/goods/4412235-11_ea36cce0bb2340f99902f49e73d80320.jpg)

食欲不振になりがちな夏。

食欲不振になりがちな夏。 地中海沿岸原産のセリ科の多年草。

地中海沿岸原産のセリ科の多年草。 ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。

ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。 古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。

古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。